映画「君たちはどう生きるか」考察めいた感想

写真の下はネタバレありの感想です。

【感想】ザ・ビートルズ:Get Back〜ビートルズと同じ空間で過ごす体験を

映画(ドキュメンタリーシリーズ)Get Backを見終えた。

1969年1月の1か月間のビートルズに密着したもので、あの映画「Let it be」のルーフトップコンサート(Appleスタジオ屋上でのコンサート)に至るまでの経緯を丁寧に追っていく。

ピーター・ジャクソン監督(ロード・オブ・ザ・リング)が3年間かけてフィルムのリストア、編集をした大作なだけあって、本当にすごかった。

3部構成で、総尺は8時間弱あるので、他人におすすめできるのかどうかわからないのだけれど。

㒒は、小学6年生で「ビートルズ・シネ・クラブ」(※このシネはシネマのこと)会員だったビートルマニアなので、真実のファブ・フォーの姿を体験することができて幸せだ。

「体験」と書いたけど、この映画は、ビートルズのすぐ横に座って、いっしょに時間と空間を過ごしているような臨場感がある。

ビートルズの曲作り、アレンジ、録音。話し合いやケンカ、ノリノリのジャムセッションを同じ空間で目撃している気分になる。

㒒は昔からジョン・レノンのファンだから、ジョンのかわいい姿(28歳!)を観て、わくわくしたし、いさかいの場面ではいっしょになって緊張した。

Get Backのために、Disney+に加入して正解だった。

「多数派の無神経さ」に傷ついた経験は、文脈が異なれば「じぶんが多数派として傷つけてきた/傷つけている事実」に思いが至る

フォトジャーナリスト安田菜津紀さんのnote(日経COMEMO)記事から。

女性差別から語り始めて、自身の出自について

自らの持つ「特権」をどう使うか?

を短文で誠実に語られている。

わたしは3回読み返しました。

"そしてそもそも差別の問題は、力の不均衡の中で起きる。「その不平等を変えたい」と声をあげているのに、構造的に権力を持っている側が「まず、自分たちのことを理解しろ」というのは、それ自体が暴力的な言動でもある。"

"自分の「特権」や、それが構造的に持ってしまう「加害性」には常に注意深く、自覚的でありながらも、私のこの「特権」は、使い道次第で、社会をよりよい力に変えていくものにもできるかもしれない、ということに気づいたのだ。"

わたしは自閉症の子と生きるマイノリティ性をもっているけれど、日本に住む日本国籍者で中年の既婚男性だ──多くの点で「特権」をもつ。

じぶんがマイノリティのサイドからみたときの「多数派の無神経さ」に気づき傷ついた経験は、文脈が異なれば、「じぶんが多数派として傷つけてきた/傷つけている事実」に思いが至る(至らなければ、「特権」をよりよくつかうことはできない)。

noteで紹介されている本『人種差別をしない・させないための20のレッスン アンチレイシストになろう!』(1月刊行予定)も読みたい。

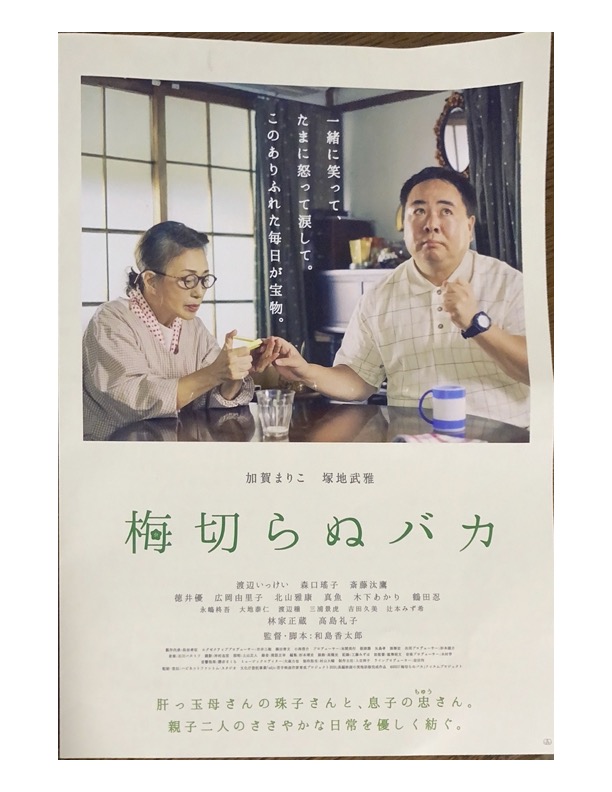

映画「梅切らぬバカ」〜自閉症を説明しない自閉症映画

映画「梅切らぬバカ」を観ました。

ちらしにあるとおり、「肝っ玉母さんの珠子さんと、息子の忠(ちゅう)さん。親子二人のささやかな日常を優しく紡ぐ」映画でした。

観てよかったです。

わたしのように、自閉症の息子を持つ親だと、こういった自閉症を描いた映画をどうしても「リアリティがあるかどうか」と採点するような目で見てしまうきらいがあって、映画を映画そのものを味わうのが難しかったりするのですが。

リアリティもあって、「ああ、こういう人いるよな。こういうことあるよね」と思いながら、この親子に寄り添いながら、物語のなかに入り込むことができました。

「ささやかな日常」を描いているのだけれど、障害をもつがゆえの事件や悩みがあって、それが「わたしたちの」日常なんだよなぁと思うわけですよね…

以下は、ネタバレ含む考察になるので、映画をこれから観る方は、観てから読んでいただくとよいかなと思います。

映画「梅切らぬバカ」の特徴は、自閉症や発達障害、知的障害といった障害名が一切出てこないところにあります。

映画のちらしをみても、忠さんの紹介は「几帳面で、馬好き」とあるだけで、自閉症とは書いていません。

そして、忠さんが、なぜグループホームに入らなければならないのか? グループホームとは何か?といった説明もありません。

これはもちろん意図的で、ことさらに「自閉症」や「障害者の置かれた状況」を説明して、啓発をする映画ではないのですね。

自閉症の家族などからすると、「もっと説明してわかってもらえばいいのに」と歯がゆく思うかもしれません。

なぜあえて説明しないのでしょうか?

思うに、特殊ではない、ごくふつうの家族として描いて、「ああ、こういう人は近所にもいるなあ」と、障害を知る機会のないごくふつうの町の人に感じてもらうためなんじゃないかと思います。

わたしは映画を見終わった後に、自分以外の映画館に来ている人たち(高齢者が多かった)が、どのように映画を観てくれたかが気になりました。

どちらかというと、「グループホーム反対運動」に心情的に近い(かもしれない)人たちが、「こんな反対運動をして、忠さんを追い出したらかわいそうだ」と思ってもらえたらいいなと淡い期待を持ったのです。

高島礼子が演じる街中にある馬の牧場主は、馬を大切にしながら、障害者を排除する側に回る。牧場と、グループホームが、同じ「迷惑施設」と地域住民から思われているからこそ、よけいに強くグループホームに反対する矛盾と葛藤がこの人にはあるのかもしれない。

けれども、映画の中では高島礼子の心情は語られず、表情や行動から想像するしかありません。最後まで、彼女の「回心」のようなものは描かれず、忠さんと馬と高島礼子の微妙な対面で、映画は終わります。

ありがちな感動させたいのなら、高島礼子が理解者に変わって、忠さんに歩み寄るシーンで終わるドラマの作り方が考えられます。90分間つかえば「感動」もつくれる、があえてやらない──それが「77分間」という潔い短さ。

着地点が描かれない。

余韻を残す。

だから観た者は考え続けます。

この後、忠さんと珠子さんはどうなるの?

反対運動は続くの?

牧場主は忠さんを認めてあげないの?

じぶんだったらどうする?

どんな街だったら、住みやすいだろう?

塚地武雅の演技は自閉の人の生真面目さと応用の難しさ、風変わりさとおかしみをあたたかく伝えてくれました。

そして、加賀まりこ。存在感がとにかくすごい。彼女の語ることばの説得力によって映画が推進されていく。俳優の実力は、そこにいればわかってしまうものなのだなと感服しました。

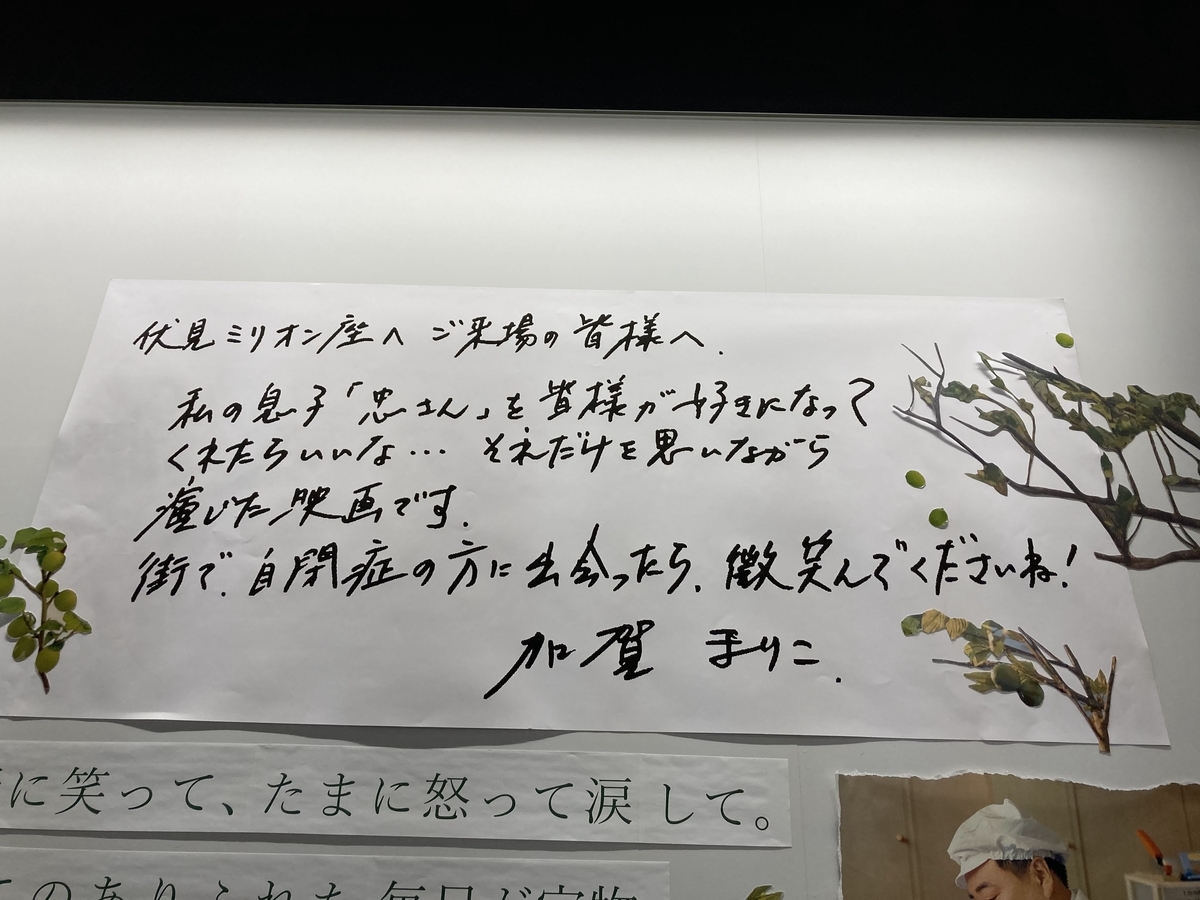

最後に、加賀まりこさんが伏見ミリオン座に送ってくれたメッセージを載せておきます。

伏見ミリオン座へご来場の皆様へ

私の息子「忠さん」を皆様が好きになって

くれたらいいな… それだけを思いながら

演じた映画です。

街で、自閉症の方に出会ったら、微笑んでくださいね!

加賀まりこ

あわいのはなし

好き嫌いが激しかった。

世の中のものは、好きか嫌いのどちらかしかなかった。

そのうち「どちらでもない」が増えてきた。

アンケートの選択肢で表すと

好き ー どちらでもない ー 嫌い

で、大体すんできた。

そのうち、はっきりとした「好き」と「嫌い」が減ってきた。

特に「嫌い」が減った。多くのものが、あえていうなら「どちらかといえば嫌い」ぐらいになった。

好き ー どちらかといえば好き ー どちらでもない ー どちらかといえば嫌い ー 嫌い

思えば、この頃は余裕がなくて、選り好みというか、選ぶこと自体がめんどうになっていた気がする。「どうでもいい」だったんだと思う。

好き ー どうでもいい

の2択みたいな。丁寧な生活とは真逆だった。

近ごろは、ますます「嫌い」が減る傾向にある。いっときの余裕のなさをくぐり抜けて、おだやかな暮らしのなかで。

たとえば、シャワーは好きだが、湯舟はあまり入らない。かといって「湯舟に入ることが嫌い」と言うのはしっくりこない。「すすんでは湯舟に入らない」だけだ。「嫌い」ではない。同じく、自分はみかんをすすんでは食べないが、「嫌い」なわけではない。「どうでもいい」ともちがう。湯舟について、みかんについて、よくわかった上で「すすんではしない」。そういうものが増えた。

「好き」と「嫌い」の間に幅が広がっている。あわい(間)を生きるかんじ。

好き嫌いが激しかったのは、「好き」「嫌い」の二分法で暮らしていたから。それは若さゆえだった。そう思うと少し恥ずかしく、懐かしい。

シン・エヴァンゲリオン劇場版 落とし前をつけるために

エヴァンゲリオンが完結した。最初のテレビシリーズから25年かかった。

エヴァンゲリオンには大量の謎が含まれていて、謎解きのおもしろさが魅力なのだが、骨となる物語はシンプルだった。

それは、父親が始めたことに落とし前をつけるストーリー。

落とし前をつけたのは、シンジとミサトだった。

セカンドインパクトを引き起こした(ミサトの父親)←ミサト「これまでの全てのカオスにケリをつけます」

人類補完計画を始めた(シンジの父親)←シンジ「父さんのやったことは、僕が落とし前をつける」

- セカンドインパクト、サードインパクトを第2次、第3次世界大戦のメタファーとしてとらえることもできるだろう。

- 2021年の今だと、親世代がつくりだした地球環境破壊や原子力・核がしっくりくるかもしれない。

- それとも、人類補完計画から、人類を「ひとつ」に統合するAIに支配されバイオテクノロジーで管理された未来のディストピアを想定してもいい。

旧劇場版(1997)では、ミサトもシンジも非力で、完全には止めることができなかった(カオスのその後を創れなかった)。だからもう一度「リビルド」してやり直す必要があった。落とし前をつけるために。

「やり直す」ためには、力をつける必要があった。だから、時間がかかった(クリエーター自身が歳をとり、経験と知恵を得た)

落とし前をつけたのが、14歳の子ども(シンジ)と女性(ミサト)だったことは象徴的だ。

今年50歳になるじぶんは、子どもであり、親でもある(ミサトのように)。

エヴァンゲリオンの物語が、なぜ、こういうエンディングでやり直されたのか、25年かかったのか、理解できる。

これまでのやり方では世界がダメになる。

親世代ではもう止めることができない。

Redoできる(やり直せる)のは子ども世代(そこに私も含まれる)であり、女性なのだ。

親の障害受容には2つあって 「ありのままのわが子でOK」ということと「未だ傷が癒えない自分」は 共在する

親の、わが子の「障害受容」について、わたしが常々思っていることは──

受容には2つあって、

・「ありのままのわが子でOK」ということと、

・「未だ傷が癒えない自分」は、

共在する。

10年前にこんな記事を書きました。

カイパパ通信blog☆自閉症スペクタクル : 受容には2つある

100%受容することなんて目指さなくていい(ムリだから)。

最近、新入社員をみていて「障害がなかったとしたらのカイ」を幻視しました。不思議な感覚でした。それはかなしかったり、イヤだったり、今のカイを否定するものではなくて──ニュートラルな「もしも」をみる──不思議な感覚でした。

もしかしたら、いつのまにか「傷が癒えた」のかな? そう思いました。

長い間、2歳児くらいの子どもをみるのが苦手だった。

ちょうどカイの自閉症がわかった年頃の、あまりにも「視線が合って」「コミュニケーションがとれる」お子さんが驚きで、つらくて。胸のなかに空いている大きな穴を冷たい風が吹き抜けるような感じがしていた。

……でも、5年前くらいからだろうか、そんな葛藤は消えて、ちいさな子どもたちを素直に「可愛いな」と思えるようになった。テレビでけなげな幼児をみて、涙したり。

そうなって初めて、妻にも「実は苦手だった」と言えた。

そんなものなんだよ。

すごーく長い時間がかかる。

わが子のことは大好き。愛してる。ありのままでOK。

それでも、あり得たかもしれない子育てやじぶんが望んでいた家庭の残像は残るもの。ときには、かさぶたが剥がれて生々しい痛みが甦ることもあった。

だけど、それもいずれ、薄れていく。よい記憶や乗り越えてきた経験が、残像を上書きしていく。そして、その残像は、記憶の博物館に展示されるようになる。ふと思い出したおりに──眺めに行く、ぐらいに。ね。

伝説のHP「But He is Beautiful」が復活したよ!!

こうままさんの伝説的ホームページ(当時はサイトは全部「ホームページ」でした)「But He is Beautiful」が読みやすく復活したよ!という個人的大ニュースを伝えたくてひさしぶりに投稿します。

・But He is Beautiful:トップページ

http://npoyou.sakura.ne.jp/koumama14/index.html

2001年にカイの「自閉症疑い」がわかって、ネットを探しまくって見つけたこのページ。

「愛知の超ど田舎で」こんなに聡明(文章を読めば分かる)で愉快なお母さんが自閉症の子育てを前向きにしている! それを知っただけでも心がほわっと温かくなった──当時はまだお知り合いではなかったけれど、こうままさんがいなかったら、カイパパも生まれなかった。

過去の記事には、「その瞬間の気持ち」が真空保存されているようで、今朝But He is Beautifulの「母のつぶやき」を読んで号泣してしまい、、、この投稿を書いています。

・母のつぶやき

http://npoyou.sakura.ne.jp/koumama14/tubuyaki-top.htm

1と2しか読めなかった。今日はこれで十分だ。

But He is Beautiful... こうままさんから聴いたこのことばを、20年以上自閉の子の親をやってきて、僕自身これまで何度つぶやいてきたことだろう? 見た目もだけど、それにも増して「魂」が美しいっ そんな人と毎日暮らしている、僕たちは幸せだね、こうままさん

国勢調査で障害者が働くことについて考えた

国勢調査の季節ですね。

統計は社会の現状を知る基礎となるもの。最近よく耳にするEBPM(エビデンス・ベースト・ポリシー・メイキング。証拠に基づく政策立案)のもっとも基礎的なエビデンスとなるものが国勢調査です。

世帯主になってから毎回回答をしています。前回からインターネット回答を選んでいます。この週末に国勢調査の回答をしました。

5年前は悩む必要のなかった質問

「11 9月24日から30日までの1週間に仕事をしましたか」

果たしてカイはどうなんだろう?

生活介護事業所に毎日規則正しく通って、内職的な仕事をして、毎月ちょっぴりの工賃をもらってきているカイは立派に仕事をしていると私は思っています。回答もそのつもりで進めていったのですが、「15 勤め先・業主などの名称及び事業の内容」「16 本人の仕事の内容」のところで詰まりました。

あれ? これ当てはまるものがないなあ。

インターネットで調べてみたのですが、生活介護事業所についてズバリ書いてある記述は見つからず。国勢調査の「よくある質問」に、

Q5-16 職業訓練施設に通っている場合は「通学」とします。

とありました。ということは、

- 「就労移行支援」は「通学」

- 「就労継続支援(A型B型)」は「通学のかたわら仕事」

にそれぞれ該当すると見当をつけました。

「就労移行支援」が「通学」ならば、その比較においても、生活介護事業所への通所は「利用者として」であって「仕事をしている」には当てはまらないだろうと判断しました。

Q11の回答は「その他(幼児や高齢など)」にしました。高齢「など」のなかに、障害が含まれているのでしょうね。

私としては、もやもやしますが、あくまでも国勢調査で把握しようとしている目的からは「その他(幼児や高齢など)」で回答するのが妥当と思いました。

国勢調査は100年続いていて、質問についても継続性が重視されます。一昔前まで、障害者は、社会から忘れられた、どこか遠くの「山奥」にいる存在だった。幼児や高齢者のように「働いていないのが当たり前」だったのでしょう。

とはいえ、現在のような多様な福祉的就労のあり方が増えた社会に合わせて、回答の選択肢を増やしてもらえたらいいな、と思うのでした。

「お仕事いく」

というカイは、はたらく大人です。私たちは胸がいっぱいの気持ちで、毎日送り出します。

「お仕事がんばって。いってらっしゃい」

障害のあるひと向けの「DVのわかりやすい説明」by トラ弁ネット

障害のあるひと向けに、わかりやすく書かれたDVについての説明ページを紹介します。

障害特性が理由で、殴られたり、イヤなことをされても「逃げていい」とわからなくて、相手に言われるがまま、その場にとどまってしまうひとがいます。

「逃げ出すこと」は子どものうちから丁寧に根気よく教えていく必要がありますし、今現在困っているひとには周りが気がついてサポートしてあげたいですよね。

作成したのは、全国トラブルシューター弁護士ネットワーク〔トラ弁ネット〕。

知的障害・発達障害のある方のトラブル対応の支援を行う弁護士の全国ネットワークです。

トラ弁ネットの説明はこちら。

代表の中田雅久弁護士は、わたしの信頼するファンキー・ガイです。こんな弁護士が、全国ネットワークをつくって活動してくれていることに救いを感じます。応援しています!

だってしょうがないじゃない

障害を持つ姉がいる大学生が「ちづる」の上映会を開催した。その大学生へのインタビュー記事です。

いろいろな気持ちがわいてくるのですが、ラストで、「自分が障害を負ったらどう思うか」「自分の子どもに障がいがあったらどう思うか」という質問(センシティブな質問だと思うのですが…)を受けての、湯浅さん(大学生)の言葉が心に残りました。

湯浅さん:

ただ、諦めることも大事なのかもしれないなって思います。ちょっとズレちゃうかもしれないんですけど、大学受験どんなに失敗しても生きられるし、就活にしても全部落ちても死ぬまでのことじゃないなって。どこかしらで、諦めみたいなのは生きていく上で必要なのかなって思うんですよね。

この感覚、すごくわかります。想像すると──

生まれた時から姉には障害があった。家族として当たり前に育って、暮らしてきた。でも、ある時「ちがい」に気づく。その時から葛藤の日々が続いたかもしれない。それでも姉は姉だし、日常は続いていく──

能動的、積極的に「障害を受け容れる」というのとは違う。もっと受け身な「だってしょうがないじゃない」的な感覚。

それが、ここで語られている「諦める」ということじゃないかと思います。

【英語学習者におすすめ】Kindle本を自然な英語で読み上げる

おうち時間が増えて、英語学習を再開しています。以前から興味があったSkype英会話を始めて、とっても楽しいです。

そんな英語づいているわたしから、英語学習者向けのちょっとしたオススメです。

【英語学習者におすすめ】Kindle本を自然な英語で読み上げる

Kindleは読み上げ機能(Text to Speech)に対応しています。

英語のKindle本を買って、読み上げてもらえば、読書できて英語も学べる=一石二鳥だ!と思いました。

が、実際にiPhoneでやってみると、信じられないくらい下手くそな英語でしか読み上げられません。ローマ字読みをしているみたいな、発音もアクセントもでたらめ。「これは使えない!」と諦めかけたのですが、

「こんなおかしな読み上げを英語話者が許すわけがない。何か方法があるはず」と調べてみました。

すると、iOSの言語設定が日本語だと「英語読み上げがでたらめ」ということが判明。これをiOSのバグと書いている人もいましたが、Appleは直す気がなさそう。つまりは仕様なのでしょう。

そこで、普通はいじることのない、

設定>一般>言語と地域>iPhoneの言語

をEnglishに変更して、

実際に、Kindleで英語を読み上げさせてみると……

見事に自然な英語で読み上げられました!!!

副作用として、全てのアプリで(たとえばLINEとかも)システム表示が英語に変わります(日本語の会話はもちろん日本語もまま)。通知も英語。副作用と書いたけど、通知の英文とかは「こうやって英語で言うのね」と勉強になる。

唯一うっとおしいのは、文字入力の際に最初に英語キーボードが出てくるところ。いちいち日本語に切り替えるのが地味にめんどくさい。

(ちなみに、同期しているApple WatchもiPhone設定を英語に変えると英語表示に変わります。)

英語学習者限定のTipsではありますが、英語にひたって学習意欲を高めるために、iPhoneの言語設定を英語にするのはオススメです。カンタンに日本語に戻せるからKindle終わったら切り替えるだけでいいしね♪

実際のやり方

(1)と(2)の設定をしてから、Kindleを表示した状態で画面上部から下に2本指でスワイプします。

(1)iPhoneの言語の設定を変更する

(2)iPhoneの画面を読み上げさせる

【知らなかった】「マイナンバー通知カード」は5月末で廃止

マイナンバー制度が始まった時に「あなたの番号はこれです」と届いたのが「通知カード」です。

マイナンバーカード取得までの「つなぎ」として「通知カード」を、例えば「運転免許証」と組み合わせて、マイナンバーの証明に使った経験はありませんか?

その「通知カード」が今年の5月末で廃止になるそうです。わたしは全然知らなかったのですけど、本当なんですね。

・たとえば、横浜市のページ↓

廃止以降どうなるか?

通知カード、これからも使う!場合

・住民基本台帳の記載内容と通知カードの内容が一致していれば、引き続き、証明書として使える。←が、引っ越し(住所変更)や結婚(氏名変更)などして不一致になると証明書として使えなくなる。

【実際はどうなるかを想像すると、たとえば、引っ越ししたら運転免許証は書き換えますよね? マイナンバーの提出を求めた機関は、住所変更していない通知カードと変更済みの運転免許証を突き合わせて「不一致」だから書類不備ではねることになる。←今までも同じだけど、はねられてから「チキショー!」と言いながら通知カードの変更ができたが6月以降はできなくなる】

・したがって、現時点で既に不一致が生じている人は、「通知カードの変更手続き」を今月中に役所でしておく必要があります。

もう通知カードは使わない!場合⇒マイナンバー証明書類は2択

コロナ禍で混乱している最中に、廃止を予定どおり行うのは大丈夫なんでしょうか?

政府は「マイナポイント」*2を7月から始めるのに合わせて「通知カード」を廃止してマイナンバーカード取得をすすめる意図があったのかもしれませんが、ただでさえ、特別定額給付金*3(10万円)の関係で、役所の窓口は混雑していると思います。

通知カード廃止は延期が得策ではないでしょうか。

mynumbercard.point.soumu.go.jp

*1:「マイナンバーが必要なのは税関係と銀行口座開くときぐらいだから不要だ」とか様々な考えがあると思います。でも、障害者の場合、成人して障害年金や手当などの手続きをする際などマイナンバーが要求される機会がしばしばあります。それに備えてマイナンバーカードを取得するのは悪くないと思います。また、数少ない本人の身分証明書になる意味も大きいです。

*2:みんなマイナポイント事業が始まることなんて忘れちゃっているよね? 消費税率アップによる消費冷え込みを押さえるのとマイナンバーカード取得を奨励するための事業ですよ。こちらはマイナンバーカード取得が必要。

*3:特別定額給付金をもらうために、マイナンバーカードの取得は必須ではありません。市役所から郵送されてくる通知で手続きできます。念のため。

母の日 カイの母はだあれ?

母の日ですね。今朝のカイは「ははのひ」とつぶやいて、物知りたげな表情です。妻がおもしろがって「カイ君の母はだあれ?」とたずねました。すると、少し考えて、

「○○○○(妻のフルネーム)」を言いました。

「すごい! 母だとわかってるんだ!」とよろこんでいると、続けて

「◆◆◆(わたしのフルネーム)」を言いました。

「ありゃりゃ。まあ、なんとなく親のことだとわかっていればいいよね。ハハがパパに聞こえるのかもしれないし」

こうして、色々なことに興味を示し、答えを求めてくるのは最近になってからです。成人してからも、少しずつ成長しているんですね!